パソコンのデータが入っている部品=HDDやSSD

パソコンのデータが保存されている記憶装置部品としてHDD(ハードディスクドライブ)や、SSD(ソリッドステートドライブ)があります。

今までの主流がHDD(大容量でも安価。衝撃には弱い)だったのですが、最近ではSSD(新しい規格部品でHDDより高価。動作速度が速く、衝撃に強い)も少しずつ価格が下がって普及してきました。

今回はWindows OSが入っている記憶装置のCドライブやDドライブといった領域分けについてご説明します。

以下はほぼ全てHDDでご説明していますが、SSDであっても内容は大体同じです。

CとDのパーティション分け

HDDのデータ領域は、多くの場合、CドライブとDドライブに分割(パーティション分け)されています。

CドライブとDドライブを分割するというのは、例えると1つの部屋を間仕切り(パーティション)で2つに分けて、左側で普段の仕事を、右側で来客応対をしているようなものですね。

たまにDが無くてCドライブのみになっている事もありますが、ご購入時にそういった構成にするよう自分で指定をしたとか、メーカー側があえてCドライブのみの構成で発売したとか、何かしらの理由があるはず。

ちなみにAとBはフロッピーディスクと共に過去のものになってしまったので、今ではシステム起動に使われる最初のドライブがC、その次からD、E、F…と続きます。

ドライブ構成は、パソコンのデスクトップやWindowsスタートメニュー から【 コンピューター 】(またはマイコンピューター)をクリックすれば確認することができます。

から【 コンピューター 】(またはマイコンピューター)をクリックすれば確認することができます。

例えばこちらは私のパソコンのドライブ構成。

(C:)1基目のHDD(Windows OS起動データとか普段使ってるソフトのデータ)

(D:)1基目のHDD(普段使わないソフトのデータやリカバリーデータ)

(E:)2基目のHDD(週に1度は保存し直している、いざという時のためのバックアップデータ)

(F:)読込用のDVDドライブ

(G:)読込・書込用のDVDドライブ

といった感じになっています。

パーティション分けの意味

通常、Windows OSの起動データが入っているのがCドライブで、バックアップデータやリカバリーデータ等が入っているのがDドライブ。

データの保存先

自分が保存したデータはCでもDでも、自分が任意で選んだ方に保存できます。

あまり普段ドライブのことなんて気にしない、という方だと、なんとなくデータはいつもCドライブに保存しているかと思いますが、Cが壊れてもDは無事である事が多いので、普段データをCに保存している方も、大切なファイルはDドライブにコピー保存しておくと良いですね。

Cドライブの空き容量に注意

Windows OS(オペレーティングシステム)=パソコンを動かすための基本プログラムがCドライブに入っており、Windowsの更新プログラムもCドライブに追加されていきます。

そのため、更新プログラムが入るたびにCドライブのデータ量も増えていきます。

ここでCドライブが自分の保存したデータでぎっちぎちMAXになっていると、更新プログラムの入る余地が無いために更新が失敗したり、最悪の場合はシステムデータが上手く入らずに崩れて、Windows自体が起動しなくなったりします。

また、Cドライブの容量に余裕がないと、システムの動作自体が遅延したりフリーズが発生したりといった不具合が起きることがあるので、Cドライブの容量には常にかなりの余裕を持つようにしてください。

個人的には半分くらいは空けた状態で使って頂くのがおすすめ。

自動バックアップとDドライブ

Windows Vistaの頃から、自動バックアップ機能(いざという時にPC内のデータ状態をその段階まで戻すためのデータを保存する機能)が最初からONになっていて、気づかない内にDドライブがいっぱいになっている事があります。

これは気づいた時に不要なバックアップデータを削除していただくか、自動バックアップを停止する等の対策が必要です。

容量不足の時には

CドライブもDドライブも結構いっぱいになって、パソコンの動作も遅くなってきた気がする、という場合。

改善策としては内蔵HDDを容量の大きなものに交換するか、外付けHDDを買ってパソコンに繋いで、そっちにデータを保存するか、ということになります。

外付けHDDについては価格.comさんのページが分かり易いのでご参考に。

外付け ハードディスクの選び方

リカバリーデータを削除しないこと

リカバリー(PCのデータをご購入時の初期状態まで戻すこと)は、

・HDDやSSDの内部データは何かの拍子に破損した時

・コンピューターウイルスに大量に感染した時

・自分でうっかり大切なシステムファイルをいじってしまって起動しなくなった時 など

このようなデータ上の不具合が起きた時の最終手段なので、Dドライブにリカバリーデータが入っている機種をお使いの方は、不要なものと間違えて削除してしまわないようにご注意ください。

また、いざという時のために、PCを買ったらすぐに自分でリカバリーディスクを作成しておくと安心です。

パーティション構成の確認方法

自分のパソコンの中に入っているHDDやSSDのパーティション構成の確認方法は以下のとおりです。

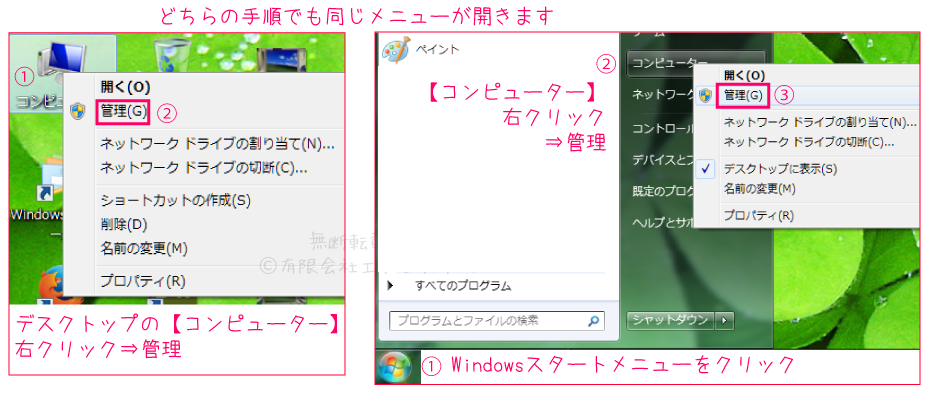

デスクトップの【 コンピューター 】を右クリック、もしくはスタートメニューから【 コンピューター 】を右クリックして【 管理 】をクリック。

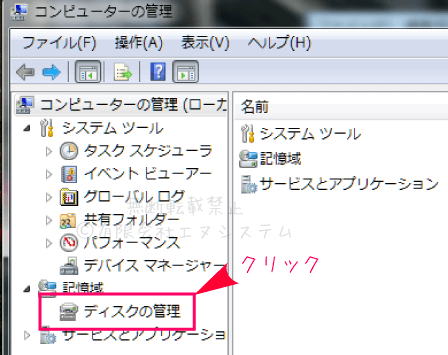

左の一覧の中から【 ディスクの管理 】をクリック。

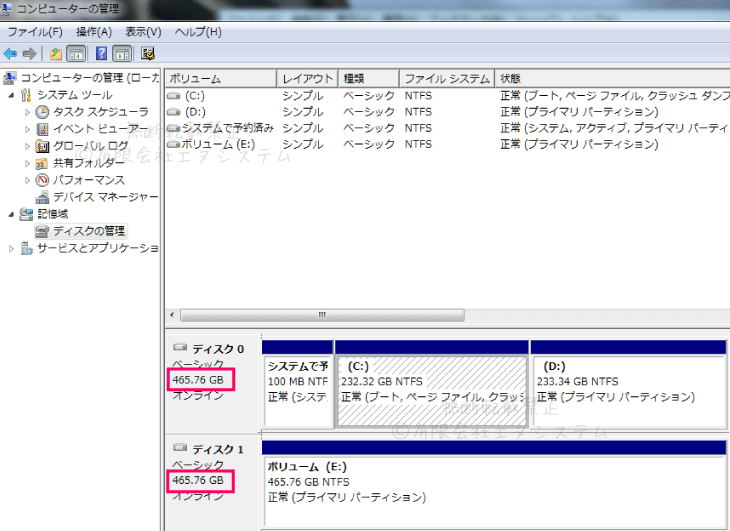

ディスク構成が表示されます。

ここで確認できるディスク容量は、PCカタログやHDD製品仕様書に記載される容量より少なくなっていると思います。

465.76GB=500GB なので、この場合は500GBのHDDが2基入っている状態です。

2進法と10進法の差異による容量表記の違いや変換方法については、株式会社シーマンさんのHDD・ファイルサイズ変換(計算) – Web便利ノートをご覧ください。

RAID(レイド)について

RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)=レイドと呼ばれる技術があります。

HDDやSSDといった記憶装置を複数搭載し、そのシステム構成に手を加えることで一つの記憶装置だとパソコン側に認識させて、より高速に動作させたり、故障に備えて安全性を上げたりする技術のことを言います。

RAID 0(レイド ゼロ)やRAID 10(レイド テン)といったレベル(モード)によってその構成とメリット・デメリットが異なります。

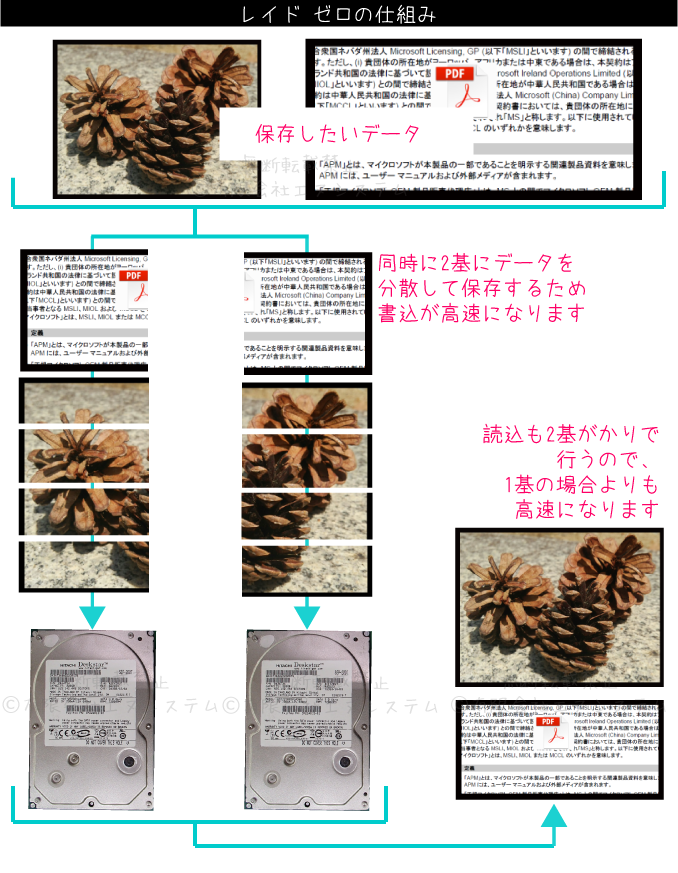

中でもRAID 0(レイド ゼロ)とは、複数台のHDDやSSDをまとめて1つの保存領域として扱うことで、より高速な読込・書込ができるようにしたものです。ストライピングとも呼ばれます。

例えば1台のパソコンに、2基のHDDが入っているとしましょう。

これをAさんとBさんの2人が別々の部屋で仕事をしている状態だと考えてみてください。

朝イチのメール確認をしているAさんと、これから営業に出かける準備をしているBさん。

違う部屋で違う仕事をしているので、二人はお互いの業務について、おおまかなところは知っていても詳細は分からない状態ですね。

でも上司からの命令の内容によっては、二人は協力して仕事をするためにAさんがBさんのところに書類を持っていったり、BさんがAさんのところに行って相談したりするのですが、違う部屋に居るので、行き来するのにも時間がかかって不便。

そこで、より効率的に仕事をするためにAさんとBさんは同じ部屋にデスクを移動しました。

仕事の変更箇所はすぐに共有できるし、二人がかりで同じ仕事ができるし、返事待ちとか外出中で会えないとかの無駄な時間が無くなって仕事も速くなるし、同じ部屋に移動して良かったよねー!という、この効率化・高速化がレイド ゼロです。

2基以上の記憶装置を仮想的に1基の記憶装置として扱い、データの処理を分散させることで、データの読込・書込を高速化させるんですね。

概要をイメージ図にするとこんな感じ。

便利そうなのになんで全部のパソコンでそうしないの?と思われるかもしれませんが、高速化というメリットの代わりにデメリットもあるので、不用意にレイド ゼロにするのは危険です。

レイド ゼロのデメリット

・いずれのHDDも同じような使用頻度になるので、通常構成のHDDと比べると故障の可能性が上がる。

複数のHDDを使っていると、システム起動で必ず使用するCドライブが入っているHDDの方が壊れやすく、基本的に他のHDDは無事なのですが、レイド ゼロの場合は全てのHDDをまんべんなく使うので、どれが壊れるか分からない状態です。

・レイド構成を組むためにはそのための部品性能やOSの対応プログラムが必要になり、組み方によってはHDD以外の部品(CPUやマザーボード)にも負荷を掛ける。

これはレイド ゼロに限ったことではないので、レイドを組もうと思う時には注意が必要です。

・レイド ゼロで組まれたHDDは、その内の1基が壊れると他も全滅する。

物理的に共倒れになる、ということではなく、それぞれのHDDにアクセスできず、データが全く読み出せなくなります。

特に 『 1基でも壊れると他のHDDへのアクセスができなくなる 』 状態は修理がもうほんとに大変なので、よほど高速化にこだわりたい方(たとえばオンラインゲーマーの方や、映像編集の作業をする方)でない限りはレイド ゼロには手を出さない方が良いと思います。

たまにパソコン販売業者さんとかが、オプション料金を稼ぐためなのか何なのか、高速化というメリットだけを説明して、デメリットについては何も言わずにレイド構成にしてパソコンを売ることがあるようなのでご購入時には気をつけてくださいね。

そしてきちんとデメリットも理解して使っていらっしゃる方でも日々外部記憶装置に大切なファイルのバックアップを取ることをお忘れなく!

出来るだけ高速化しつつ、いざという時のデータも守りたいなーという方は他のレイドレベルをご検討ください。