1996年にウィルコム(旧・DDIポケット)が提供したPHSのPメールサービスから絵文字が使われ始め、1999年ドコモが携帯メールで絵文字を提供し、その後カラー液晶の導入に合わせてカラー絵文字が登場しました。

Pメールから20年、今や携帯でもスマホでもパソコンでも絵文字は変わらず使用可能になり、日本独特の文化だったものが海外にも広がり『 emoji 』として認知され、更に世界の標準となりつつあるUnicodeという文字コードに組み込まれています。

そこでUnicodeの絵文字についてと、そもそも文字コードとは何なのかを出来る限り簡単にご説明したいと思います。

Unicode絵文字について

uni(ユニ)とはラテン語で『 第一の 』 、『 単一の 』という意味です。

複数に枝分かれしてしまった文字コードのせいで生まれた数多の文字化けや開発者の嘆きを踏まえ、世界のどこでも、どんな言語でも変わらずに同じコードを使えるよう、つまり単一のコードを使えるように、という理想を目指して作られたのがUnicodeです。

2010年にUnicodeのバージョン6.0から絵文字が導入され、2016年現在、Unicodeによって表示される媒体ごとの絵文字一覧がこちら。

一部を抜き出すとこんな感じ。

今だと皆さんが一番目にするのはiPhoneの絵文字やTwitterの絵文字でしょうか。

媒体によって表示されるイラストの風味も様々ですね。

絵文字とUnicodeの関係

世界統一に向けて理想を追い求めている内に絵文字にまで手を出したUnicodeですが、Unicode開発陣も一枚岩ではない上に、それぞれの主義主張が異なるために大変なことも多いようです。

絵文字とUnicodeの複雑な関係や、Unicodeそのものがどういうものかをとても詳細かつ分かりやすく説明されている小形克宏氏の記事がありますのでご紹介します。

・絵文字が開いてしまった「パンドラの箱」(2009年~2010年の記事)

・これからの絵文字の実装指針、UTR #51“Unicode Emoji”とはなにか(2015年の記事)

絵文字のために沢山の人が意見を対立させて揉めに揉め、悩みに悩み、様々な打算と妥協と、それを上回る努力の上に成り立っているというのが良く分かります。

記事の中で、本来その絵文字が持っていた意味を見失った、絵文字から正しくその意味を察することができないような改変がなされていることに気づいた氏がその問題点を提起するに当たっての決意を述べた文をご紹介します。

やるべし。大変だろうけれど、やるべし。

ぼくがこのまま何もしなければ、文字が化けて不便な思いをするのはこの人達です。でも、この人達はこれっぽっちもそんなことは知りません。

当然のことです。たぶん世の中というものは、それぞれの人が、それぞれの持ち場を守りながら、どうにか動いているのだと思います。それは大きかったり、小さかったりするかもしれませんが、その人にしか守れない持ち場です。

この顔文字の問題に気づいているのは、ぼくだけのようです。自分の持ち場だから気づいたのです。ならば、やるべきことをやるまでです。

絵文字が開いてしまった「パンドラの箱」第7回–そして舞台はダブリンから東京へ より引用

『 はーと 』 と打って変換すれば 『 ❤ 』 が出る、TwitterだってスカイプだってWordPressだって変わらずに笑顔☺の絵文字が打てる。

そんな当たり前に享受しているサービスの裏側には様々な葛藤と時代の流れが渦巻き、こうした情熱を持った方々の努力があるのだと思うと、改めて感謝したくなりますね。

絵文字が日本発祥であるが故の問題

日本だけで使っている分には何の問題も無かったし、誰も問題だとも思っていなかったことが絵文字がグローバル化したがために問題とされてしまった部分がいくつかあります。

顔絵文字の肌の色

うーん、言われてみればそうかも…そうかな…?(。・ × ・)

日本において日常で肌の色による差別など考えることもないので全く気づきませんでした。

私個人としては絵文字ぐらいでそんな細かいこと言わなくても…と思うのですが、やっぱり自分の肌色とかけ離れた色だと親しみが持てなくてイヤだったりするものなのでしょうか。

私なら別に顔文字が紫とか緑とかファンキーな感じでもいいのですが。

この問題提起に対してUnicodeを開発しているユニコードコンソーシアムは顔や手などの肌を描いた絵文字には基本の絵文字(濃い目の黄色)以外にフィッツパトリック・スケールに基づいた5種類のカラーを用意することで対応しました。

※フィッツパトリック・スケールとは;

元々は皮膚科学で使われていた 『 紫外線を浴びた時の肌の反応の種類 』 を分類したものです。

赤くなるけど白に戻る、とか、褐色に変わる、とかですね。

それがいつの間にか、白・褐色・黄色といった肌の色の分類にも使われるようになりました。

また、左から3列目のGoogleは、謎のスライムっぽい何かに帽子をかぶせることによって肌の色も髪の色も定かではない状態を表現しています。

ここまでするくらいなら顔の表情に関する絵文字は全部猫や犬で表現するとか、なんだったら上で述べたように紫とか真っピンクにするとかもっとやりようはあったと思うのですが。

しかも更に各国の文化に根ざした絵文字を入れようと思ったら民族衣装を片っ端から導入するとか?

それはそれで現実的でないように思えます。

シンプルに皆で同じ文字コードを使おうよ!と生まれたUnicodeが、人種の多様性に合わせてもっともっと拡張だ!!となっているのが良く分かりませんね。

なんだか聖書のバベルの塔の説話を思い出します。

人類が自らの力に驕り、天まで届く塔を建てようとして神の怒りを買い、元は一つだった言語をバラバラにされるという天罰が下ったことで意思疎通が困難になり、人々は世界に散らばって行ってしまって塔の建設が中止されたというあれですね。

俺が俺が、という主張によってUnicodeそのものが停頓してしまうことのないよう、ほどほどのところで譲り合って欲しいところです。

国ごとのジェスチャーの違い

日本では『 こっちにおいで 』という時のジェスチャーは手の平を下にして招きますが、この動きはアメリカや中国では真逆の『 あっち行け 』になる、というのは良く言われる文化の違いですね。

アメリカの『 こっちにおいで 』は手の平を上に向けた状態で招きます。

また、手のひらを前に突き出すジェスチャーは日本を含めた多くの国で『 STOP 』や『 ちょっと待って 』という意味ですが、ギリシャやアフリカでは『 顔に泥や汚物を塗る 』仕種となり、犯罪者に向けるものだった歴史があるので今でも侮辱的なジェスチャーなのだとか。

更に親指を上げたサムズアップはアメリカや日本では『 Good! 』や『 了解! 』という意味ですが中東諸国、西アフリカ、南米などでは『 F○ck you 』と同じような意味に。文化の違い怖い( ;゚д゚)

こうしたジェスチャーの違いを始めとした文化の違いによって余計に絵文字の統一というのは難しくなっているようです。

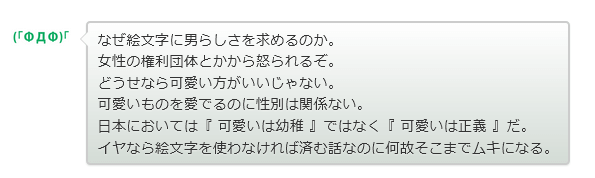

漫画的表現の是非

絵文字がグローバルに採用された当初からある意見のようで、今でも海外の掲示板などで見かけられるコメントですね。

日本で生まれた可愛い絵文字を愛し使いまくっている私としては

と、主に欧米の男性諸氏に向かって言い返したくなるのですが、言いたいことも言えないこんな英語力じゃ。ポイズン。

また、日本人以外からは「 メンドクセーな 」と思われそうな、微妙な気遣いに基づいていると思しき絵文字の可愛さや細かさが海外の方には実感として理解してもらいにくいこともあって幼稚に思われたりするんじゃないかなと思います。

「 そうか。わかった。 」

「 そうか😸わかった👍️ 」

絵文字があると受ける印象が違いますよね。

「 マジで有り得ないんだけど😠 」

「 マジで有り得ないんだけど😭 」

この2つでは込められた感情にかなり差があります。

こういった

『 文章の冷たさを絵文字の可愛さで和らげる 』

『 言外に込めた意味を絵文字で代弁する 』

という文化を外国の方達に今すぐ理解してもうらおうと思っても無理でしょうし、歩み寄りつつ異文化交流しつつ、いつかUnicode絵文字(可愛いやつ)が誰からも認められるといいなと思います。

日本だけ特別?

こういったそれぞれの媒体の担当者の主張があったのか、イラスト表現に結構な差があったりします。

中でも特に私が気に入っていて且つ媒体によっての違いが面白い絵文字を以下にご紹介します。

歩み寄りと反発の結果このようなカオスが生まれたんだろうなーと想像しながらご覧ください。

文字コードとは

0と1の2進数(バイナリ)コードで動いているコンピュータさんに向かって、「 この数字を入力したらこの文字、この数字を入力したらこの記号ですからね! 」と言い聞かせる対応表のようなものが文字コードです。

英語で『 apple 』は日本語で『 林檎 』と引くことができる辞書のような感じですね。

例えばASCIIという文字コードを使うと、16進数でいうところの『 21 』はバイナリコードで『 100001 』、それは人間でいうところの『 ! 』となります。

ASCIIコード

アスキーアートやアスキー・メディアワークスのおかげで皆さん『 アスキー 』という単語を耳にしたことくらいはあるのではないでしょうか。

アスキーアートとはこういう ↓ 文字と記号を駆使して画面上に絵を描くものです。

∧_∧

( ´ ・ω・)

(っ=川o

̄ ̄`ー―′ ̄\今日もうどんがおいしい

このASCII(アスキー)とは、アルファベット、数字、記号などを収録した基本的な文字コードであり、1963年にアメリカ規格協会(ANSI)が定めた後、ASCIIを拡張して様々な文字コードが生まれることとなります。

枝分かれした文字コード

ASCIIコードから後、なぜ規格が統一されずに様々な文字コードが生まれたかと言うと、拡張できる部分に入れたい文字が平仮名だったりギリシア文字だったりと言語ごとに異なったため。

しかも同じ国の中でも分野が異なる開発者が各々が使いやすいように文字コードを設定・使用したので、日本だけでも複数の文字コードが存在する事態になっています。

日本の文字コード

現在日本で使われている文字コードは主に以下の4つです。

JIS(ジス)

Japanese Industrial Standardsの略。

日本工業規格が定めた文字コードで、JIS漢字コードとも呼ばれます。

また、JISコードに従ってかな文字配列を採用している日本語キーボード、つまり皆さんがパソコンでお使いのキーボードをJISキーボードと呼びます。

平仮名、片仮名、漢字、全角記号を頑張って割り振りました。

1978年から2004年に渡り、旧漢字や点画の位置などを出来る限り改定し続け、後にShift-JISに至る漢字コードの基本となっています。

Shift-JIS(シフト ジス)

shift JIS code。稀にMS漢字コードやSJIS(エスジス)と呼ばれることも。

JISを改良して1982年にMicrosoft、アスキー、三菱電機などが共同で開発した文字コードです。

JISコードの桁をちょいとズラして(シフトして)作りました。

現在ではパソコンで使われる漢字コードとして最も普及しています。

EUC(イーユーシー)

extended UNIX codeの略。

UNIX OSを搭載した機種に使われている標準文字コードで、米国AT&T社が1985年に定めた文字コード。

日本語版は特にEUC-JPと呼ばれます。

WindowsやMac OSでうっかりEUCに文字を切り替えてしまって文字化けに焦った方も多いのではないでしょうか。

Unicode(ユニコード)

上の絵文字の項目でもお話したとおり、複数に枝分かれしてしまった文字コードが生んだ数多の文字化けや開発者の嘆きを踏まえ、世界のどこでも、どんな言語でも同じコードを使えるよう、つまり『 単一のコード(Unicode) 』を使えるように、という理想を目指して生まれました。

Apple社、IBM社、Microsoft社などが提唱し、1993年にISO(国際標準化機構)とIEC(国際電気標準会議)との合同技術委員会で標準化されました。

最初は16ビットで定義された文字コードだったのですが、日本と中国と韓国の漢字を全部一緒くた(ハン‐ユニフィケーション)にしてんじゃねーぞコラ、というクレームやなんやかんやがあり、最終的に更に融通の効く21ビットで定義されることになりました。

機械が扱える文字コードであるUnicodeをインターネットの世界でも使えるようにエンコード(符号化)してデータにしたものがUTF-8やUTF-16なのですが、いんだよ、細けえ事は!ということで、皆さんの目に入る範囲では『 Unicode(UTF-8) 』というように表記されていることが多いかも。

ちなみに『 Unicode 』、『 UTF-8 』と2種類が記載されている場合の『 Unicode 』とは大体がUTF-16を指します。

全世界で統一された文字コードを使おうよ、という動きにより、近い将来には日本でもShift-JISに取って代わる、かもしれない。

(追記:2020年現在、ほぼ取って代わりました。皆さんが今目にしている主なWEBサイトで使われている文字コードはUnicodeが主流です)

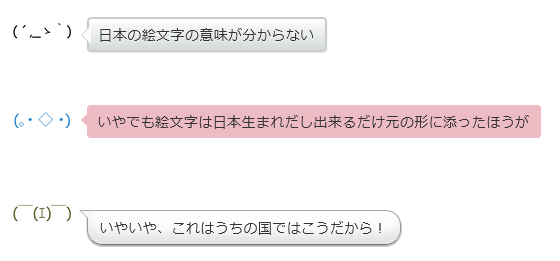

メールの文字化け

メールソフト内の【 エンコード 】というメニューは、メールの文字を読むのに使用する文字コードを選択するためにあります。

例えばこちらはWindows Liveメールの操作画面です。

通常は日本語を解読できる文字コードが自動で選択されるので何の問題もありませんが、うっかり操作を間違えて違うエンコードを選択してしまうと文字化けが起こり、謎の文字列になってしまいます。

こんな時は、慌てず【 エンコード 】メニューから【 日本語(自動選択) 】をクリックすればちゃんと日本語で表示されるようになります。

ネット閲覧中の文字化け

うっかり自分がブラウザのエンコード設定を変えてしまったり、サイト作成者が設定を間違えていたりすると、サイトの文字が正しく表示されず文字化けしてしまうことがあります。

そんな時はブラウザのエンコードを設定し直してみてください。

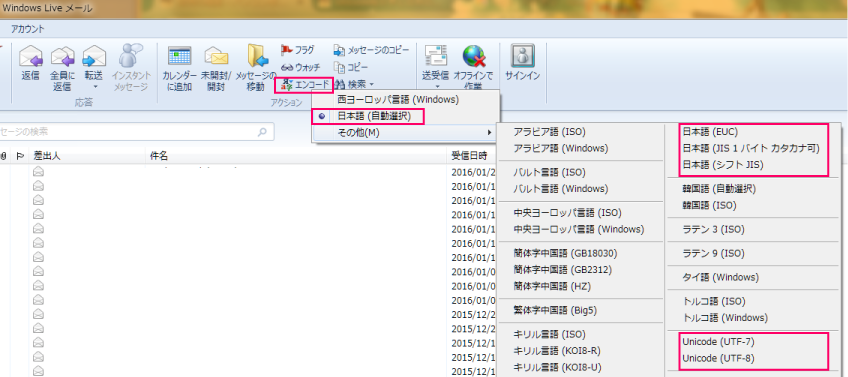

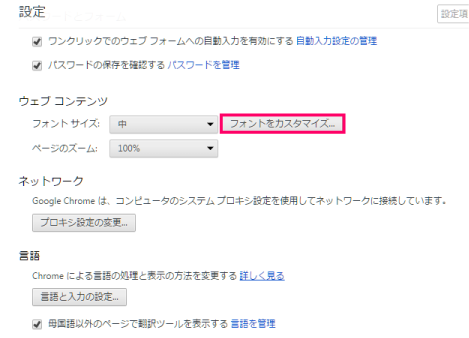

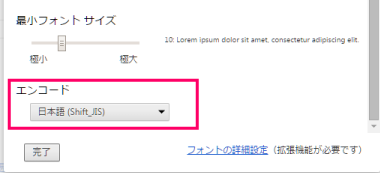

Google Chromeのエンコード設定方法

ブラウザ右上のツールボタンをクリック。

『 詳細設定を表示 』 をクリック。

『 ウェブコンテンツ 』 の項目の【 フォントをカスタマイズ 】をクリック。

『 エンコード 』の項目で文字コードを選択してください。

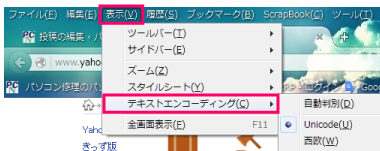

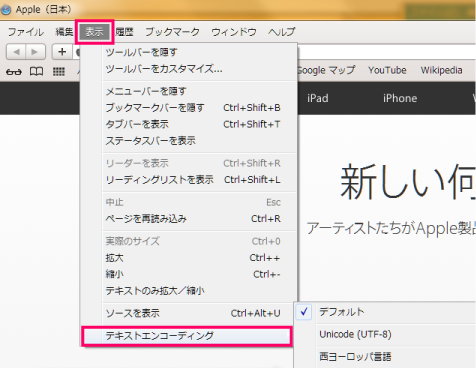

Firefoxのエンコード設定方法

上部メニュー内の【 表示 】⇒【 テキストエンコーディング 】⇒文字コードを選択します。

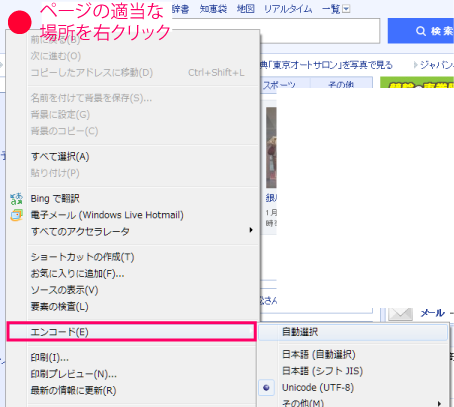

Internet Explorerのエンコード設定方法

ページの適当な余白箇所を右クリック⇒【 エンコード 】⇒文字コードを選択します。

Safariのエンコード設定方法

上部メニュー内の【 表示 】⇒【 テキストエンコーディング 】⇒文字コードを選択します。

デフォルトが日本語設定なので、他の文字コードになってしまって文字化けした時は

デフォルトに戻せば大丈夫なはず。

現状、日本においてはShift-JISで作られているサイトが多いのですが、Unicodeが世界標準として確固たる地位を築き、日本もそれに合わせる必要が出てくるかもしれません。

私もサイトを作り始めた時に深く考えずShift-JISでサイトを作ったのですが、いつかUnicodeに直さないといけない日が来るのかもしれませんね。

(追記:この記事を書いた一年後に当サイトの文字コードを全て修正しました。Unicodeの破竹の勢いに負けました)

次の記事より

・【Google日本語入力】で文字入力・変換を効率的に

・【Google日本語入力】で出せるUnicode絵文字とひらがなの対応表

・キーボードと文字入力の仕組み

をご説明していきます。

特にGoogle日本語入力を使えば平仮名から変換してUnicode絵文字を入力できるようになるので、PCからブログやTwitterをされている方も絵文字を出しやすくなるかと思います。

この記事でUnicode絵文字に興味を持たれた方は是非合わせてお付き合いください。