今年も新入生や新社会人の皆さん、そして新天地へと転職やお引っ越しをした方々が新たな生活をスタートする時期が来ましたね。

特に新生活で初めて一人暮らしをする方にとっては、期待と不安でドキドキしている時期かと思います。

そこで、今まで10回ほどの引っ越しをして、そこそこ引っ越し慣れしている私の経験から、引っ越しをする時に役立ちそうなことを書いてみました。

いずれも手続き関連の流れは市区町村によって多少異なることがありますが、大筋は変わらないのでご参考に。

車ごと移動される方は、まだまだ積雪や道路凍結もありますので、焦らず安全第一でお気をつけて!

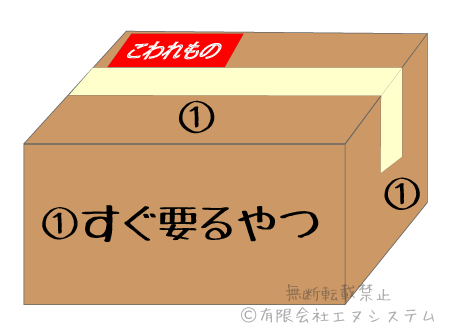

引越し荷物は外から見て中身が分かるように

引っ越し先で荷解きする際に、生活必需品や洋服などから開けられるようにダンボールの外側に【 春服 】【 冬服 】【 食器 】など、すぐに中身が分かるように油性の太いマジックで大きく書いておくと良いでしょう。

私は大体【 ①家電と鍋 】【 ②すぐ着る服 】【 ③化粧品 】・・・【 ⑲ゲーム 】【 ⑳雑貨(割れ物) 】というように番号を振って、ついでにどの面から見ても番号が分かるように四面と上面に番号を書き、引っ越し屋さんに「おおよそで良いので、番号が小さいやつから手前か廊下に置いてください」とお願いしていました。

梱包せずに携帯しておくもの

下でご説明する住民票の移動など、引っ越しに伴って色々な手続きをすることになるので、

・引越し先の正確な住所をメモしたもの

・身分証明書(学生証など)

・印鑑(認め印と、銀行口座の届出印の両方)

・銀行の預金通帳

・保険証

・バイクや車の免許証

これらはセットで常に携帯しておきましょう。

うっかり引っ越し荷物に入れて梱包してしまうと、荷解きするまで手続きができなくてめちゃくちゃ困ります。

また、透明ポケットが付いたファイルを一冊持っていると便利です。

各種手続きの書類やハガキ、ネット環境のパスワード記載用紙などをまとめて保管できます。

引っ越しのゴタゴタで間違って失くすと大変ですからね。

本気で壊れたら困る物は手荷物にする

本気で貴重なもの(お高い食器とか、貴重な初版本とか)は己の手で運ぶのが一番です。

引越し屋さんがどんなに真面目に頑張ってくれても、事故で割れたり、水濡れでダメになったりする可能性がゼロではないですからね。

万が一にそれで破損しても、悪いのは自分なので他人を恨まなくて済みます。

パソコンの持ち運び

この時期、引越し作業や荷解きの間にパソコンを破損させてしまう方が結構いらっしゃいます。

特にPC本体と液晶モニターが一体型になった、テレビのような形状のパソコンはうっかり倒すと液晶が破損する確率が高いので、液晶をちゃんと緩衝材で保護して運んでください。

ノートパソコンを運ぶ際は、ちゃんと電源が切れていることを確認して、可能であれば底面のバッテリーを取り外してから運んでください。

・こちらもご参考に

PCを持ち運ぶ時の注意点&車のキーの電池交換

ノートパソコンのバッテリー(リチウムイオン電池)について

何はともあれ鍵をもらう

部屋の鍵が無ければ引越し屋さんが荷物を運び入れることもできないので、貸主さんと早めに入居日などを相談して、忘れずに鍵を受け取っておきましょう。

早めに鍵をもらっておけば、あらかじめ電気・水道・ガスを開通させたり、荷物を運び込む前に気になる部分を掃除したり、トイレットペーパーなどの消耗品を買って運び入れておいたりといったことができます。

ついでに近隣の地図のコピーをもらう

不動産屋さんから紹介してもらった物件の場合、鍵を受け取るついでにでも不動産屋さんにお願いして、可能であれば新居の近隣の地図をコピーしてもらうと良いでしょう。

(もちろんGoogleマップなどのWebマップでもおおよその町並みや店舗は見れるのですが、不動産屋さんが持っているゼンリン地図が一番詳しくて分かりやすいので)

・近くにあるお店、施設、バス停などの確認

・自治会の集会所や災害時の避難場所などの確認

・お子さんの幼稚園や学校への提出書類にコピーして貼る

など、地図が一枚あると今後の生活に物凄く役立ちます。

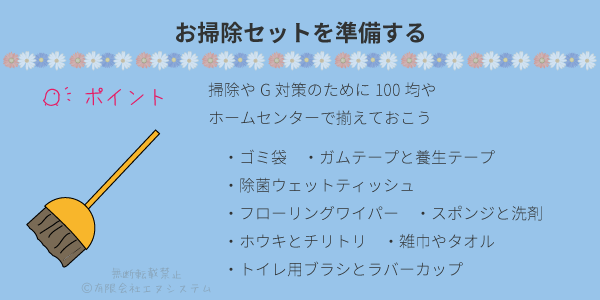

お掃除セットを準備する

入居前にささっと自分で掃除したり、下でご説明するG対策の際にも必要になるお掃除セット。

これは引っ越し荷物とは別にして手荷物として運び入れておくと便利です。

新たに購入する場合も、大体100均やホームセンターで安価に揃います。

ゴミ袋

市区町村によっては指定のゴミ袋があるので、あらかじめ規則を確認しておきましょう。

たぶん不動産屋さんから借りた物件だと、あらかじめ市区町村の分別パンフレットやゴミ収集カレンダーをくれると思います。

例えばうちの香川県高松市のごみ分別規則だと、

燃えるゴミ、および破砕ゴミは指定の袋(スーパー、コンビニ、ホームセンター等で購入可能)に入れる、それ以外のビニール、缶・ビン・ペットボトル、雑ゴミは半透明か透明のゴミ袋に入れる、新聞・雑誌・ダンボールは紐で縛って、というような決まりがあります。

ガムテープと養生テープ

ガムテープがあると、ちょっとしたゴミをくっつけて捨てたり、解体したダンボールを留めてまとめて捨てたり、という時に使えます。

養生テープは、ガムテと違って糊の跡が残らない便利なテープ。

白、緑、青のカラーが一般的で、ホームセンターやスーパーなどで売っています。

(例えばこういうの⇒Amazon商品ページ)

剥がれやすいので荷物の梱包には向きませんが、糊の跡が残らず、すぐに剥がせるため一時的な貼り付けに使えます。

ゴミ箱が無い時にゴミ袋の口を開けた状態で戸棚や壁に貼り付けて使ったりと色々便利。

下のG対策でも使うので、一個買っておくと安心。

除菌ウェットティッシュ

前の住人が退去した後、貸主さんがちゃんと掃除業者さんにお願いしてきれいな状態にしてくれていると思いますが、しばらく誰も住んでいないとどうしてもホコリやススが付いてしまいます。

収納の中や窓の桟(さん)などを簡単に掃除するために、拭いてそのまま捨てられるウェットティッシュやウェットタオルがあると便利です。

フローリングワイパー

入居前にフローリングのお掃除もしておきたい、という方に。

今後の生活にも使えますしね。

スポンジと洗剤

台所用スポンジと洗剤などを掃除ついでに買っておきましょう。

ホウキとチリトリのセット

玄関、お庭、ベランダが広い部屋だとこれもあると便利。

特に柄(持ち手)が長いホウキとチリトリがあれば、天井や網戸の上の方にホコリがあっても届くし、虫が出た時にもシャッと掃いて捨てれるのでおすすめ。

雑巾やタオル

荷物を解くまで雑巾も手を拭くタオルも無い、という状態だと困るので、何枚か古い布やタオルも用意しておきましょう。

トイレ用ブラシとラバーカップ

これは別に引っ越し前後でなくてもいいのですが、ホームセンターとかに行ったついでに買っておくと良いかと思います。

ラバーカップはあのトイレとかの排水口に押し付けてキュッポンてやるアレです。

特に男性の一人暮らしだとトイレ掃除をサボりがちになり、汚れが溜まった結果、排水口が詰まりやすくなります。

トイレ詰まって汚水が溢れそうになったら多分めちゃくちゃ焦ります。

トイレでなくても、洗濯の排水口もホコリで詰まったりすることがあるらしいので、とりあえずコレをいざという時のお守りに買っておくことをおすすめします。

ビニール袋

上記の掃除用具を買った時にもらったビニール袋などは捨てずに置いておいて、引っ越しや掃除で出たゴミを捨てるのに使いましょう。

燃えるゴミの指定袋がある場合は、そのビニール袋ごと指定袋に入れて捨てることができます。

G対策

この害虫の名前を見るのも嫌!という方もいらっしゃるかと思うので略称で。

意外と皆さん、これに気づかないし対策しないんですよね。なので友達の引っ越しの手伝いをしに行った時なんかは真っ先にやることにしてます。

荷物を入れる前のほうが簡単なので何よりも一番先に。できれば入居する前にやっておくと安心して住み始められますね。

Gが出にくいマンションの高層階以外、大体5階から下の階に住む人は特にやっておいてほしい。

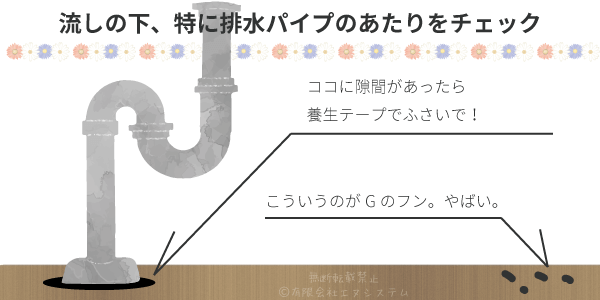

とりあえずキッチンの流しの下の収納スペースやトイレの水タンク下などを見てください。

そこに黒くポロポロとした長丸い形をした1~2mmの小さな物体が複数あったら、それはGのフンです。奴らは確実に居ます。出ます。

以前の入居者が退出した後、排水管などから水が抜け切って、Gにとって便利な通り道になるせいです。

人が暮らしてないから静かだし、夜は暗いし、換気されないから湿気もいい感じにあるし、通り道まであるなんて、それはもうGの暮らしやすさ最高潮。

(1)掃除

まずGのフンを綺麗に掃除します。

Gは他のGのフンに集まってくる習性があるため、残しておくと新たなGを呼びます。

自分の爽やかな新生活のためにも隅々まで綺麗にしておきましょう。

雑巾で拭いていちいち洗うのも気持ち悪いと思うので、100均などで除菌ウェットティッシュを買ってきておいて、拭いては捨てていけば良いかと思います。

(2)排水口を塞ぐ

次に一時的に台所、洗面所、浴室、洗濯排水の排水口に水を流し、Gの通路を潰して、新たな出現を防ぎます。

水道の開栓方法が分からず、まだ水が流せない状態であれば、それぞれの排水口を養生テープで塞いでください。

トイレも便座のフタを下ろして養生テープで隙間を塞ぎます。

またこの時、流しの下などの排水管と床材の間や、エアコンのホースと壁材の間に隙間がある場合はそこが侵入経路になるので、

養生テープや隙間テープで塞いで、そのまま生活を始めると良いでしょう。

(3)駆除剤を設置

主に排水口付近や、収納の中にGの駆除剤を設置。

特に台所の引き出しや戸棚の中には忘れずに。

これは部屋にGが残っていた場合や、新たに窓やドアから侵入された時のための対策ですね。

私はいつもアース製薬さんのブラックキャップという設置型の駆除剤を使っています。

なんかアース製薬さんの回し者みたいになって申し訳ないのですが、今まで色々使ってきた中で、これが一番効果があった気がする。

とは言え、環境などによっても効果は違うと思うので何を使うかはご自身のお好みで。

(4)水を流す

暮らし始めたら排水口を塞いでいた養生テープを剥がし、水を流してGの通路を無くします。

(5)ダンボールは早めに捨てる

湿気と温度を保ちやすいダンボールがGは大好き。

なので畳んだダンボールの隙間に卵産んだりしやがります。

そのため、引っ越しの荷物は早めに開封・整理して、ダンボールを一刻も早く捨ててください。

ダンボールは資源ごみで、扱いが自治体によって違うので、捨てても良い曜日などはごみ分別収集カレンダーや市町村のホームページで確認してくださいね。

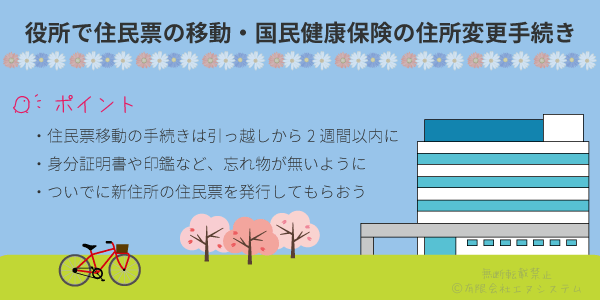

転出届・転入届・転居届の手続き(住民票の移動)

市役所や町役場に出向いて手続きする必要があるのは以下の二つです。

・住民票の移動

・国民健康保険の住所変更手続き

引っ越しの時期はこうした手続きの機会が多いので、

・引越し先の正確な住所をメモしたもの

・身分証明書(学生証など)

・印鑑(認め印と、銀行口座の届出印の両方)

・銀行の預金通帳

・保険証

・バイクや車の免許証

これらはセットで常に携帯しておきましょう。

銀行口座の開設や、携帯会社との新規契約といった際に提示する身分証には現住所が記載されている必要があります。

早めに役所などに届けを出して身分証の記載住所を現住所(引越し先)に変更しておきましょう。

※住所変更の手続きの手数料は基本的に無料です。

※住民票の発行などは別途、発行手数料が数百円かかります。

まず住民票の移動をさせるための転出届・転居届の手続きについてご説明します。

同じ状況の方が押し寄せる3月、4月は鬼のように混むので、できるだけ時間の余裕を見てお早めに。

手続きは引っ越しから2週間以内に

『 正当な理由なく、転入・転居・転出・世帯変更の届け出をしない者は5万円以下の過料に処する 』と法律で決まっているので、やむを得ない理由が無い限り早めに手続きを行いましょう。

一応、理由書(こうこうこうで遅れましたスイマセン、という申し開きの書類)を書けば数日や数週間の遅れは見逃してもらえることが多いようなのですが、自分が書いた書類が裁判所に送られて審議されるって気分的にもなんか辛いと思いますし、清々しく新生活を始めるためにも、きちんと2週間以内に行ったほうが良いかと思います。

インフルエンザや怪我で本人が手続きに出向けないような場合は、委任状を書いて親族や友人などの代理人に渡し、代わりに手続きをしてもらうこともできます。

役所によって少し手続きが異なるので、引越し先の最寄りの役所に問い合わせてみてください。

他の市区町村へ引っ越す場合

地元を離れて違う市区町村に引っ越す場合は、まず地元の役所の窓口に備え付けられている【 住民異動届 】の 『 転出届 』 にチェックを入れ、必要事項を記入して窓口に提出、受付してもらって【 転出証明書 】を受け取ってください。

引っ越しの2週間前から手続き可能です。

次に引越し先の役所に

【転出証明書】

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど)

印鑑(認め印)

以上を持って行って転入届を提出します。

転入届が受理された時点で、住民票を移動した、ということになり、引越し先の住所が記載された住民票を発行できるようになります。

住民票を取っておこう

この手続き時に、ついでに新住所の記載された住民票を2枚ほど発行しておくと便利です。

住民票は運転免許証の住所変更や銀行口座開設時の身分証明などに使うことができます。

住民票の発行手数料はどこの役場でも1枚300円程度です。

同じ市区町村内へ引っ越す場合

現在住んでいるのと同じ市区町村で引っ越す場合、最寄りの役所に転居届を提出します。

役所の窓口に備え付けられている【 住民異動届 】の 『 転居届 』 にチェックを入れ、必要事項を記入して窓口に提出してください。

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど)

印鑑(認め印)

転居届が受理された時点で、住民票を移動した、ということになり、引越し先の住所が記載された住民票を発行できるようになります。

住民票を取っておこう

この手続き時に、ついでに新住所の記載された住民票を2枚ほど発行しておくと便利です。

住民票は運転免許証の住所変更や銀行口座開設時の身分証明などに使うことができます。

住民票の発行手数料はどこの役場でも1枚300円程度です。

住民票を移したくない(実家のままにしておきたい)場合

特に大学生や専門学校生の方であれば卒業後は実家に戻ったり、就職先にまた引っ越したり、といったことがあるので、別に住民票とか引越し先の住所にわざわざ移さなくても良いかなあ、ということもあると思います。

特に成人式の案内は住民票がある市区町村からの案内が来るので、地元に帰って友達と成人式に出るよーという方は住民票を移さない方が良いでしょう。

(住民票を移していても、地元の役場に言えばそちらに出席することができますが、手続きしなければならない分ちょっと面倒なので)

口座や携帯の新規契約で現住所記載がある身分証が必要な場合は、学生証(顔写真付き)と公共料金の明細書(現住所記載があるもの)などを組み合わせればOKです。

OKな組み合わせは銀行や携帯ショップによっても違うので、契約前に店員さんに確認してください。

国民健康保険の住所変更手続き

住民票を移動した場合には、国民健康保険も住所変更手続きを行う必要があります。

逆に言えば、住民票を動かしていなければこの手続きも不要です。

他の市区町村へ引っ越した場合、

地元の役所で資格喪失手続きを提出し、

引越し先の役所で加入手続きを提出。

同じ市区町村内へ引っ越した場合、

地元の役所で住所変更手続きを提出し、

引越し先では特に何もする必要はありません。

準備するもの

・【 転出証明書 】(上記の住民票の移動の際に発行されたもの)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど)

・印鑑(認め印)

※更に、保険料を口座振替で支払いたい場合は

・口座の預金通帳

・口座届出印

この2つも忘れずに。

学生の場合は保護者の保険によるので注意

学生さんが一人暮らしで住民票を移動した場合は、親御さんと住所が違っていても、親御さんが加入している社会保険や国民健康保険の世帯の一員として発行される保険証が使えます。

親御さんが加入しているのが社会保険の場合は、親御さんの勤務先から保険証を発行してもらいます。

国民健康保険の場合は、地元の自治体から【 遠隔地に住む学生保険証 】(自治体により多少名称が異なります)を発行してもらいます。

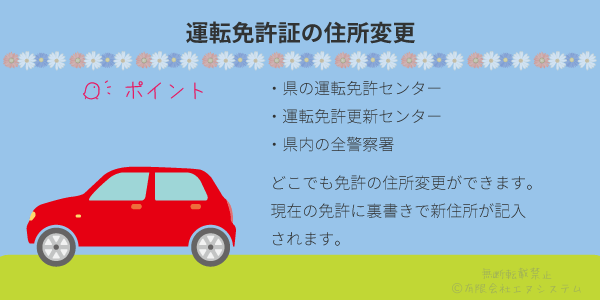

運転免許証の住所変更

免許証の住所を引越し先に変更する場合、引越し先の

・県の運転免許センター(日曜のみ受付のことがあるので注意)

・運転免許更新センター

・県内の全警察署の運転免許課(だいたいが平日のみ)

のいずれかで手続きが可能です。

窓口にある【 運転免許証記載事項変更届 】に必要事項を記入し、必要書類を提示して手続きします。

現住所の記載が無くても免許証は有効なので運転をすることに支障はありませんが、免許の更新連絡のハガキが運転免許証に記載している住所に送られるため、免許更新を忘れたりしないためにも、現住所に早めに変更しておくと安心です。

警察での手続きと問い合わせ先

日曜の免許センターは忙しそうなので、平日の警察のほうが混んでなくて良いかもれません。

私も大体いつも警察署に行って住所変更しています。

たまたまなのかもしれませんが、私が今まで手続きでお世話になった運転免許課の方は皆さんとても親切でした。

引っ越し後すぐの手続きで、役所や警察で親切な対応をしてもらうと、良い場所に引っ越してきたなーと思うことができるので、職員さんの丁寧な対応が有り難いです。

まずはその日に手続きが可能かどうか、最寄りの警察署に電話して問い合わせてみましょう。

※110番は緊急性の高い通報のためにある番号なので、こういった件で電話しちゃダメですよ。

最寄り警察署の電話番号が良く分からない場合は警察相談専用電話【 #9110 】に掛けてみてください。

これは警察に関することを何でも相談できる窓口で、電話を掛けた地域の管轄警察の総合相談室などに繋がるようになっています。

受付時間は地域によって異なりますが、ほとんどが平日の午前8:30~午後17:15まで。

この相談窓口【 #9110 】は 『 緊急性は無いが不安なこと 』 なども相談できる窓口なので、なんか家の近くに変な人が徘徊している、押し売りが来て困っている、変なサイトで架空請求の画面が出た、ご近所トラブルで脅された、というような、困ったけど誰に相談しよう、というようなことがあったらココに電話してください。

必要書類

・運転免許証

・新住所が確認できる書類

・住民票(コピー不可。マイナンバーが記載されていないもの)

・健康保険証

・パスポート

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・消印付きの郵便物

・住所が確認できる公共料金の領収証 など

・認め印

・写真

※写真は他の都道府県から転入した場合のみ必要※

・サイズは縦3cm×横2.4cm

・6ヶ月以内に撮影されたもの

・帽子は被らず正面を向いて無背景のもの

※ちなみに免許センターの場合はその場で写真撮影してもらえると思いますが、流れ作業でササッと撮られる上に照明の明るさが足りず、写りが悪くなりがちなので、どうせなら良い写真を使いたい、という方はあらかじめ近所の写真屋さんか証明写真機で撮っておいた方が良いです。

証明写真機の設置されている場所はサイトから検索することができます。

富士フィルムの証明写真ボックスの設置場所検索

株式会社DNPフォトイメージングジャパンの証明写真機Ki-Re-iの設置場所検索

銀行口座の開設

家賃、各設備の使用料金、保険料などを口座引き落としにするために、引っ越し先の地方銀行などの口座を使う予定の方は早めに開設しておきましょう。

ゆうちょ銀行だと、全国どこの郵便局やATMでも使えるので、ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない方はこの機会に開設しておくと良いかもしれませんね。

口座開設に必要なもの

・印鑑

・身分証明書

・最初に預け入れる現金(1円とか100円とかでOK)

身分証明書として有効なものは各銀行のサイトに明記されているのであらかじめ調べてから行くと安心です。

ほとんどの金融機関で即日すぐに開設でき、通帳もその場でもらえます。

※キャッシュカードは後日(7日~14日くらい)、書留で郵送されます。

電気、水道、ガスの手続き

いずれの設備も、使用開始手続きのハガキ、電話、ネットのいずれかで契約を開始する必要があります。

賃貸の場合は大体、郵便受けやドアポストなどにハガキが入っています。

まとめて袋に入ってドアノブに掛かっていることもありますね。

不動産屋さんや大家さんが鍵と一緒に渡してくれることも。

電気と水道は入居したその日から使い始めることができますが、ガスは立会い検査が必要なことがほとんどなので、

遅くても住み始める一週間前にはガス会社に手続きを申し込んでおくと安心です。

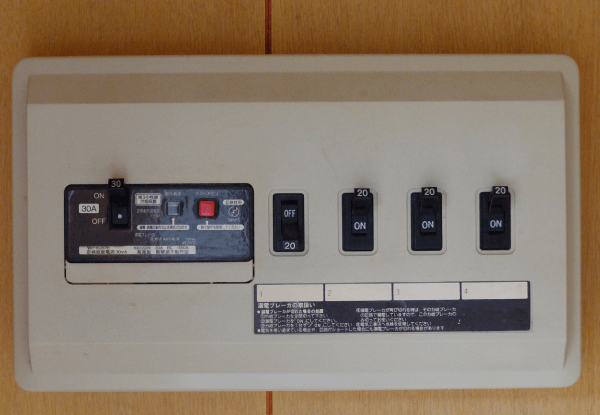

電気の手続き

基本的には、屋内にあるブレーカーのスイッチを操作して、下がった状態=【 切(OFF) 】になっているのを上に押し上げて【 入(ON) 】に変更すれば電気が使えます。

使い始めたら、出来るだけ早めに管轄の電力会社へ 『 電気の開始手続 』 を提出します。

部屋にあったハガキで申し込むか、それが見当たらない場合は電話やネットで最寄りの電力会社に申し込んでください。

ブレーカーの位置を覚えておこう

ブレーカーやブレーカーボックスは、台所や玄関の辺りの天井付近の壁にある事が多いような気がしますが、たまに予想外の場所にあったりもする。

あれは配電工事の都合の結果なのでしょうか。

一人暮らしの部屋で消費電力が大きい家電を一斉に使った時、割り当てられている電力を超えたことでブレーカーが自動で落ちて自分の部屋だけが停電になることがあります。

そんな時は懐中電灯やスマホのライトでブレーカーを探り、自力で【 入 】にしないといけないので、ちゃんとブレーカーの場所を覚えておき、ついでに椅子や脚立など、そこに手が届く足場を用意しておきましょう。

足場になるものが無ければ、針金ハンガー(クリーニング屋さんとかでもらえるアレ)を伸ばして、ブレーカースイッチを上に押し上げればいけるはずです。

ちなみに私が過去にブレーカーを落としたのは部屋の照明、携帯の充電器、パソコン、テレビ、電子レンジ、換気扇、ドライヤーを一斉に使った時です。ドライヤーのスイッチ入れた瞬間にバツン!と音がして真っ暗になったのでびっくりしました。よく考えなくても電力を使いすぎですね。

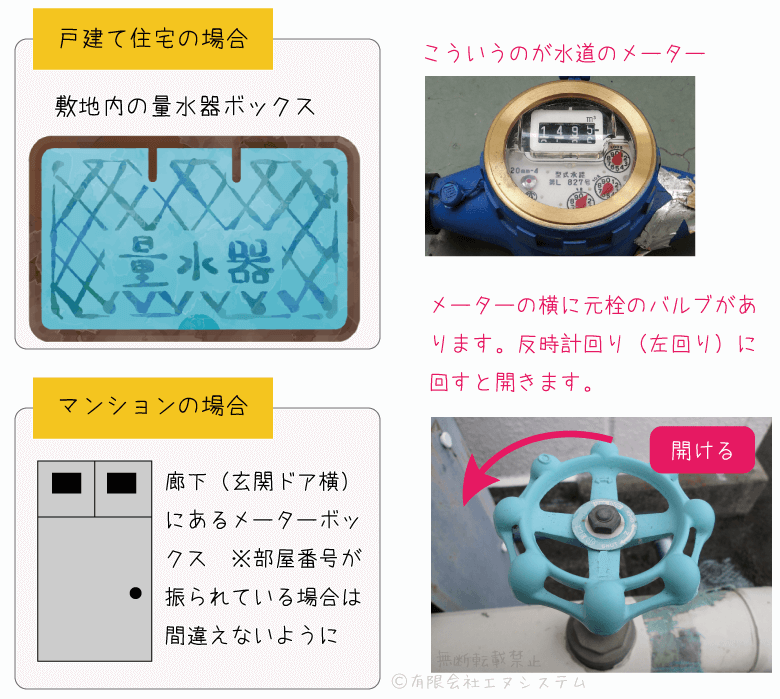

水道の手続き

大体は水道の元栓を開くと水が出るようになります。

メーターボックスにメーターがあるタイプだと、メーターの横にあるバルブ(止水栓)を左に回して開けると水が出るようになります。

使用を開始したら、出来るだけ早めに管轄の水道局へ 『 水道使用開始申込書 』 のハガキを郵送してください。

開栓の方法が良く分からない場合や、『 水道使用開始申込書 』が見当たらない場合は、お住いの地域の水道局のお客様センターに問い合わせてください。

水道局の問い合わせ先の一覧のリンク貼ろうと思ったら、存在していませんでした。

ライフラインなのに。なぜ一覧が無いんだ。頑張れ厚生省。

仕方ないので一覧を別ページで作って記載しようと思います、もうちょっとお待ち下さい。

追記:各市町村の水道局お問い合わせ先

とりあえずWWikipediaに載っていた水道局のぶんだけ先に作りました。

【北海道】水道使用開始の問い合わせ先リスト

【東北地方】水道使用開始の問い合わせ先リスト

【関東地方】水道使用開始の問い合わせ先リスト

【中部地方】水道使用開始の問い合わせ先リスト

【近畿地方】水道使用開始の問い合わせ先リスト

【中国地方】水道使用開始の問い合わせ先リスト

【四国地方】水道使用開始の問い合わせ先リスト

【九州地方】水道使用開始の問い合わせ先リスト

【沖縄】水道使用開始の問い合わせ先リスト

ガスの手続き

ガスを開栓するためには、安全のためにガス会社の係員の立会い検査が必要です。

以下をあらかじめ確認してメモしておいて、ガス会社に電話やネットで立会い開栓の申込予約を行います。

・現住所(旧住所)

・引越し先の住所(ガスを開栓したい新住所)

・契約者の氏名

・連絡先電話番号

・引っ越し(入居)予定日時

・お客様番号(検針票やガスメーターに貼ってあるシールで確認)

特に3月から4月にかけては皆が引っ越してガス会社さんも大忙しで大混乱なので、できるだけ早め(遅くても入居の1~2週間前)に予約を入れておきましょう。

開栓の際には、係員さんがガス機器の接続に問題が無いか、ガス漏れが無いか、警報機が問題なく作動しているか、といったことを検査してくれるので、ガスコンロや給湯器が部屋の備え付けのものではなく、自前で用意した場合は特にその機器の接続状態や動作にも問題がないかを確認してもらいましょう。

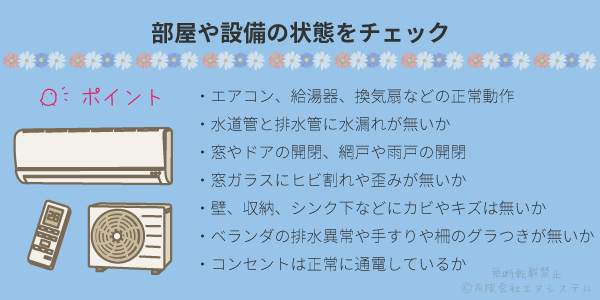

部屋や設備の状態をチェック

部屋の設備や状態は引越し前にももちろんチェックされたと思いますが、いざ住んでみて初めて気づくこともあります。

破損箇所や不具合があった場合は早めに貸主(不動産会社や大家さん)に伝えましょう。

部屋の基本設備の故障や破損の場合は、基本的に貸主の負担で修繕してくれます。

後になればなるほど、自分が破損させたと思われてしまうので伝えづらくなる上に、故障状態を放置して悪化させたことが明らかな場合などは(例えば給湯器の調子が悪いのを放っておいて、修理ではなく交換が必要になってしまったとか)修繕費用が借主(自分)の負担となってしまうこともあります。

チェック項目

・エアコンは暖房もクーラーも正常動作するか

・給湯器から異音はしていないか、ちゃんと全ての蛇口からお湯が出るか

・換気扇が回るか

・水道管および排水管の水漏れは無いか

・窓やドアの開閉、網戸や雨戸の開閉、ヒビ割れや歪みが無いか

・壁、収納、シンク下などにカビやキズは無いか

・ベランダの排水異常や手すりや柵のグラつきが無いか

・コンセントは正常に通電しているか(スタンドライトやドライヤーなど、万が一に異常電圧が伝わって破損しても被害が少ないものをとりあえず繋いで電源を入れてみてください)

近所へのご挨拶

ご挨拶に伺うかどうかはお好みで。

特に一人暮らしの女性だと、女性専用マンションであれば、いざ困った時に助け合ったりするためにもご挨拶しておいた方が良いですが、そうでない普通のマンションであれば、女性の一人暮らしだと周囲に知られると危ないこともあります。

ご挨拶の際に持っていく手土産は大体1,000円以内のちょっとしたお菓子や雑貨が多いようです。

詰め合わせの焼き菓子、洗剤、タオル、お茶っ葉など。

知らない人間から食べ物を貰うのはイヤだという方も居ると思うので、私は大体タオルが定番です。

ちなみに、一軒家に引っ越して、その地域の自治会に参加する場合なんかは

円滑なご近所付き合いのために必ずご挨拶しておいた方が良いと思います。

「今度お隣に越して来る○○です、宜しくお願いします」

「●月●日に荷物を運ぶので騒がしくしてご迷惑をお掛けします」

と、引っ越しの前日までにご挨拶しておくと良いでしょう。

特に田舎になればなるほど、あの新入り挨拶にも来なかったぜ…と噂が広まるとかがマジであるので(田舎怖いでしょう…)都会から引っ越してきた方はお気をつけて。

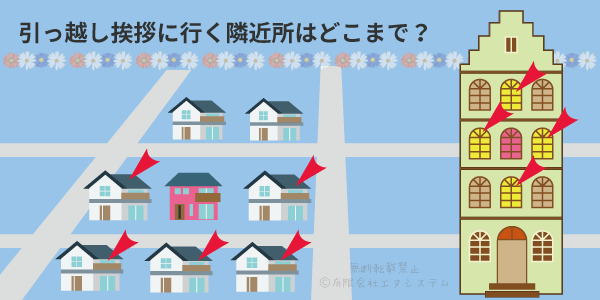

挨拶回りはどこまで?

隣近所への挨拶、とはいっても、何軒くらい隣まで挨拶すべきか、と迷うこともあるかと思います。

アパートやマンションであれば、大体は両隣と上と下の部屋、4軒へのご挨拶が基本。

『 自分の生活音で迷惑を掛けるかもしれない範囲 』 と考えれば分かりやすいかと思います。

また、小さなアパートで全部で6~10部屋くらいしかない、という場合は全ての部屋にご挨拶に行くこともありますね。

一戸建ての場合は、両隣と向かい3軒が基本です。

裏のお家も、建物同士が近い距離に建っている場合はそちらにもご挨拶したほうが良いかも。

もしお隣がマンションで、そこの大家さんがご近所に住んでいればそちらにもご挨拶するのがベストですが、これは不動産屋さんとかに尋ねて大家さんのお家が分かれば、くらいで大丈夫です。

郵便物の転送手続き

旧住所に送られてきた郵便物を、新住所に転送することができます。

転送期間は申し込みから一年間。

郵便局の窓口、もしくはインターネットからでも申し込みできます。

インターネットからの申し込みはこちら⇒転送サービス申込

転送で届いた郵便物を受け取ったら、忘れずに送り主に新住所をお知らせするようにしてくださいね。

ネット環境の整備

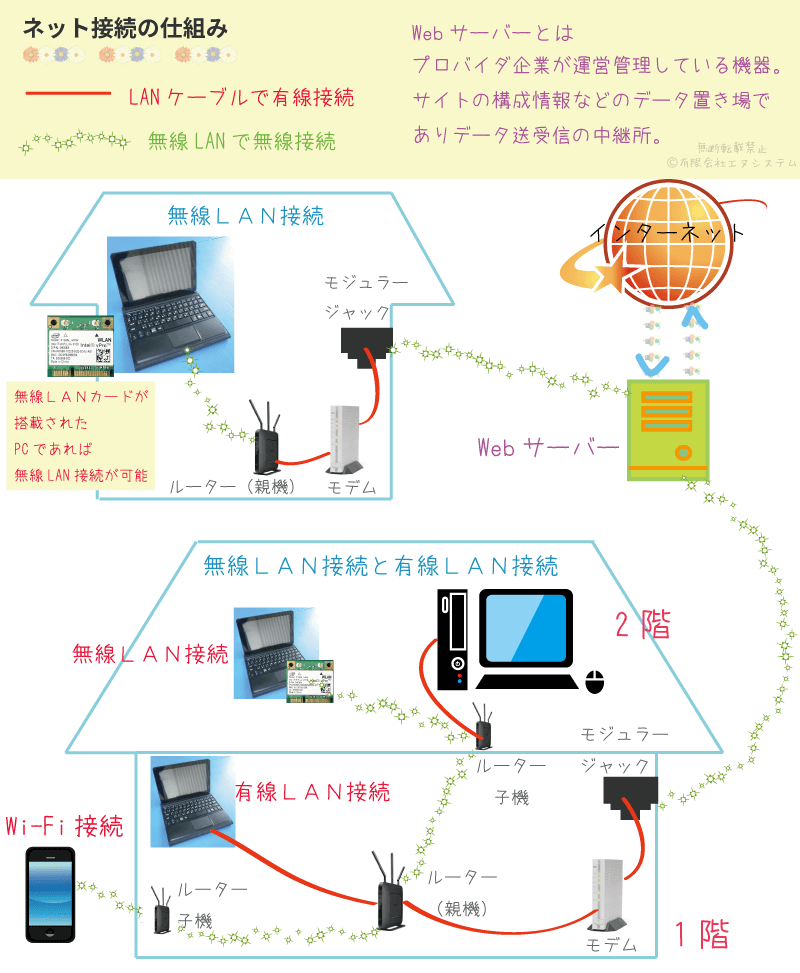

パソコンの有線LAN接続、無線LAN接続や、スマホのWi-Fi(無線LAN)接続でネットを閲覧するためには、インターネット接続できる設備を整えなければなりません。

ざっくり説明すると、業者と回線の契約をして(その際に引き込み工事が必要な場合は貸主さんに相談すること)貸し出される機器(モデムやルーター)を部屋に置き、ルーター(親機)とパソコンをLANケーブルで接続、というのが一番簡単な有線LAN接続です。

回線工事ができない場合はモバイルルーターで無線LAN接続する方法もあります。

画像で表すとこうなんですけど、普段あんまりPCとか興味ない方だと結構難しいと思うので、詳しい人に頼むか、業者さんに丸投げしたほうが楽です。

どういう仕組みで繋げるのか詳しくは別記事の無線LANのネットワーク接続が不安定になる原因と対策をご覧ください。

・こちらもご参考に⇒BUFFALO:今日から始めるWi-Fiガイド

耐震対策

いつどこで大きな地震や、他の災害が起こるとも限りません。

日頃からきちんと備えをしておきましょう。

とりあえずタンス、本棚、テレビ、パソコンなどは耐震ジェル(耐震マット)などの転倒防止グッズで倒れてこないようにしておきましょう。

耐震ジェル

家具の下に敷いて、揺れやズレを防ぐシールのようなものです。

ご参考までに、私が使ってるのはコレ⇒サンワサプライさんの耐震ジェル

今のところ震度4までならテレビもビクともしてないです。

模様替えなどで家具を動かす時に一度剥がしても、水洗いして乾かせば再度ピッタリ貼り付くので気に入っています。

転倒防止金具

テレビやパソコンを、机や台に留めるための金具です。

耐震ストッパー

壁紙に貼り付ける物なので、模様替えで家具を動かすと壁紙がくっついて剥がれることがあります。

賃貸の場合は退去の際に壁紙は貸主さん負担で張り替えてくれるはずなので修繕のことはあまり気にしなくて良いと思いますが、心配な方は「こういうの使っても大丈夫?」と貸主さんに尋ねてみてください。

転倒防止ポール

棚と天井の間につっかえ棒のように入れて揺れや転倒を防ぐものです。

他にも非常用持ち出し袋や非常灯になるラジオ(スマホ充電も可)なども用意しておくと安心。

こちらも合わせてご覧ください⇒避難時の非常用持ち出し袋の中身

とりあえずここまで終わったら新生活の準備はほぼ完璧ではないでしょうか。

また次の記事では、今後の一人暮らしで困る可能性がある出来事と

その解決策をあれこれご紹介してみます。